| 2025年07月10日 21:15:09 来源:广西高校国防教育学会 作者:zzy 编辑:gfjyxh 审核:邹志友 |

南宁职业技术大学 林裕

摘要:乡村振兴战略作为我国新时代统筹推进“三农”工作的核心战略,其纵深实施亟需构建高质量的人才支撑体系。在这一战略背景下,引导高职院校退役军人学生群体投身基层建设具有显著的双向赋能效应:既能够有效拓展该群体的职业发展空间,又能为乡村治理注入兼具执行力与纪律性的复合型人才资源。

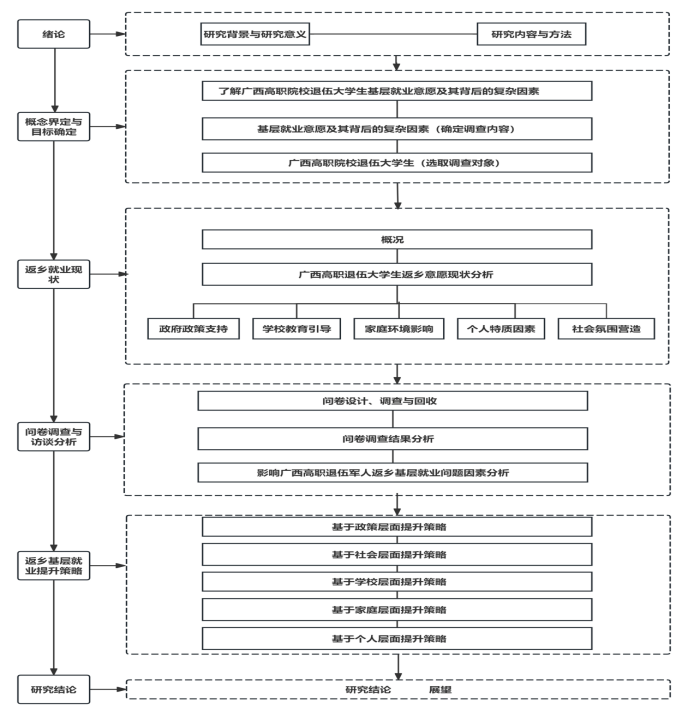

深入探索退役士兵高职生这一独特群体的就业倾向时,我们构建了一套全面的分析框架,从多个角度分析了影响他们基层就业意向的因素。在方法论层面,创新性地运用以量化研究为主、质性研究为辅的混合研究范式,通过结构化问卷采集大规模样本数据,并结合深度访谈收集详实的叙事性资料。依托SPSS统计软件,依次开展变量间关系的卡方检验以及影响因素甄别的逻辑回归建模,系统探究个体特质、制度感知、职业蓝图等前因变量对基层就业意向的影响机制。实证数据显示,政策保障强度、职业发展潜力、社会认同水平等结构性因素,对退役士兵高职生的就业地域决策具有显著塑造作用。

基于实证研究结论,本研究从制度创新、教育革新、社会协同三个维度提出系统性提升策略。具体包括:构建“政策扶持-院校培养-社会服务”三位一体的支持体系,建立“政府-院校-企业”协同育人机制,打造退役军人职业发展全周期服务平台。这些创新举措不仅为高职院校开展精准化就业指导提供了实践指南,也为地方政府制定差异化引才政策提供了决策支撑,形成了具有可操作性的乡村振兴人才培育方案。

关键词:高职院校;退伍大学生;基层就业;就业意愿;乡村振兴

第一章 绪论

一、研究背景

党的十八大以来,党中央始终将就业视为民生之本,放在治国理政突出位置,通过一系列重大决策部署,推动了就业领域的历史性变革和成就,充分体现了党的领导的关键作用。党的二十大报告中指出:“全面建设社会主义现代化国家,最艰巨最繁重的任务仍然在农村。”并强调:“实施就业优先战略。就业是最基本的民生,强化就业优先政策,健全就业促进机制,促进高质量充分就业。”一方面,“就业难”问题突出;另一方面,基层人才短缺现象严重。

习近平总书记与党中央始终高度关注乡村振兴,着重强调“乡村振兴,人才是关键”,明确要求积极引导、大力鼓励高校大学生、退役军人等各类人才,回到乡村投身创业与就业,以实际行动支持乡村建设与发展,为乡村振兴注入强大动力。

新一代大学生应将个人理想追求与党和国家事业紧密结合,积极投身乡村振兴事业。同时,退伍军人作为基层发展的中坚力量,他们在地方专业领域的贡献不容忽视。徐炜等学者在《创新创业教育背景下高职院校退伍大学生立体式发展模式研究》中提出了退伍大学生的几点优势,思想上,用理论武装头脑;作风上,坚持严于律己;行动上,发挥模范作用。高职院校作为培养应用型人才的重要基地,在退伍军人再就业过程中发挥着至关重要的作用,通过提供针对性的教育和培训,不仅能够帮助退伍军人提升专业技能,还能增强他们对基层就业环境的适应能力。在创新创业教育浪潮下,高职院校亟需优化退伍大学生培养体系,为其成长铺就更广阔道路。他们在这里既可以充分发挥个人才能,也能将军旅生涯的坚毅作风融入其中,实现自身价值。

二、研究目的及意义

本项目探究广西高职院校退伍大学生返乡基层就业意愿的现状及特征,明确其就业选择方向与基层岗位适配性。再了解个人特质、政策支持、家庭环境、社会认知等多维度对返乡就业决策的影响,提出针对性政策建议,为优化高职院校退伍学生就业服务体系、完善基层人才引进政策提供理论依据。还因其群体特殊性,聚焦关注退伍大学生“军人身份”与“高职学生”双重背景对其职业价值观的影响,挖掘其服务基层的内生动力与社会价值。

陈瑞莲等学者在《大学生返乡就业创业为乡村振兴注入新活力》中指出鼓励大学生返乡就业创业,为产业、人才、文化振兴注入新活力。李博在《乡村振兴中的人才振兴及其推进路径》一文中,深入探讨了人才振兴与乡村振兴的内在逻辑关系,分析了当前乡村人才短板及其对乡村发展的制约影响,并提出了一系列推进乡村人才发展的政策建议,包括重点培育以新型职业农民为核心的农村实用人才,以及鼓励返乡就业创业人员积极参与乡村振兴建设。所以此次调查的实践意义有以下几点,一是丰富退伍军人就业研究视角,突破传统退伍军人就业研究集中于普通高校或社会群体的局限,聚焦高职院校退伍学生这一特殊群体,拓展研究边界。二是深化基层就业理论框架,将“乡村振兴”“基层治理现代化”等国家战略融入分析,探讨退伍大学生返乡就业对基层人力资源结构优化的理论支撑

从多个维度来看,一是服务地方发展,广西的乡村、边境和民族地区在迈向“壮美广西”建设的征程中,急需高素质技能型人才,助力乡村振兴与边疆稳定,契合广西“壮美广西”建设需求。二是优化教育政策,构建“入伍—培养—就业”全链条支持体系,通过调整课程设置,增加实践教学环节和搭建就业服务平台,来提升他们的职业技能,使职业教育与区域经济发展完美契合。三是促进社会公平,在当前,退伍大学生返乡就业面临诸多壁垒,如就业信息不对称、就业技能不匹配,可通过政策建议来降低退伍大学生返乡就业壁垒,增强其社会归属感,体现国家对退伍军人群体的关怀,促进军民融合与社会和谐。四是提供决策参考,为地方政府、高职院校、基层用人单位协同制定人才引进与保留策略提供数据支撑,推动“校—地—军”三方联动机制建设,能够整合各方资源,从而实现人才的精准引进与高效保留,形成人才与地方发展相互促进的良好局面。

第二章 研究设计

一、调查内容设计

本次研究以广西28所高职院校为对象,围绕退伍大学生的基层就业意愿开展实证调查,从个人背景、服役经历、就业认知、政策影响、社会支持等多个维度,旨在全面分析其基层就业意愿的影响因素。本次调研采用问卷调查和深度访谈的方法,通过大规模发放问卷,收集了大量退伍大学生的想法和信息,同时选取部分有代表性的学生进行深入访谈,了解他们内心的真实想法。把定量的数据统计和定性的内容分析结合起来,系统分析高职院校退伍大学生的基层就业意愿及其影响因素,为后续优化政策、精准开展就业指导提供可靠的数据依据,让退伍大学生在基层找到施展才华的舞台,也推动基层建设发展。

二、调研范围

针对本次调研,我们小组选择的调研对象主要为广西高职院校退伍大学生,此调研对象符合本次调研所需满足的条件,为深入地了解退伍大学生的基层就业意愿及其背后的复杂因素奠定基础。本小组通过查阅相关文献资料,增加对调查背景和相关政策的了解,采用网上问卷调查以及实地走访的方法,共发放318份问卷,回收有效问卷304份,有效问卷回收率95.60%。调研的内容包括高职院校退伍大学生基层就业意愿的因素探究,以及提高广西高职退伍大学生基层就业意愿的实现路径等。在时间范围上,本次调研活动共耗时5个月,具体时间为2024年10月至2025年3月。在此时间范围内,我们小组为了获取准确的信息和数据,为此进行了深入的调研工作,并与相关的高职院校退伍大学生进行了访谈和交流。

三、调研方法与框架

为了更深入地了解退伍大学生的基层就业意愿及其背后的复杂因素,本研究采用了问卷调查与深度访谈相结合的方法。在详细整理了关于大学生基层就业意愿的相关文献和咨询专家的基础上,结合相关理论基础设计了《高职院校退伍大学生基层就业意愿调查问卷》,内容涵盖了个人基本信息、教育背景、职业规划、家庭经济状况等多个维度,还针对工资福利待遇、工作生活环境、职业发展前景、家庭支持情况等问题制定了到农村基层就业的影响程度量表,通过整理和统计调查所得数据,全面深入地分析了影响退伍大学生到基层发展的各种因素。

深度访谈部分,选取了部分具有代表性的调查对象进行面对面访谈,更深入地了解他们的切实想法。访谈过程中,主要围绕退伍大学生生活情况、家庭情况、教育状况、就业意向、就业期望、面临的困难及挑战等展开讨论,了解在学习、生活、就业心理等方面的情况。通过访谈,得以获取更为丰富、深入的质性数据,为研究提供了有力的补充和支持。

在数据解析与模型构建阶段,本研究借助SPSS分析软件系统推进量化实证研究。首先对原始调查数据开展基量化实证研究,通过测算频数分布、中心趋势指标(算术平均数)及离散程度测度(标准偏差),直观呈现样本总体的结构特性与数据分布情况,为后续深度分析提供描述性统计基础。

为了深入分析变量之间的相互作用和影响路径,研究采用了两阶段的统计方法:前期运用单因素卡方独立性检验,系统考察分类变量间的关联显著性,从而构建变量关系的初始假设;接下来,引入二项逻辑回归模型,通过参数估计和胜算比分析,精准识别影响退役大学生基层就业决策的关键因素。

在研究过程中,始终严格恪守统计学的研究规范,运用方法论三角验证的方式,全面确保研究结论真实可靠。阐释结果时,重点把统计显著性、效应量指标与实际应用价值紧密融合。这样一来,研究结论也更具实操性,能为实际工作提供有效指导。从数据收集、理论分析到实践检验与反馈,我们形成了完整的研究闭环。每个环节都不是孤立的——实践中的反馈会反推理论分析的深化,进而指导数据收集和模型构建的优化,最终推动研究不断贴近真实问题,为解决退伍大学生基层就业难题提供更精准的支持。

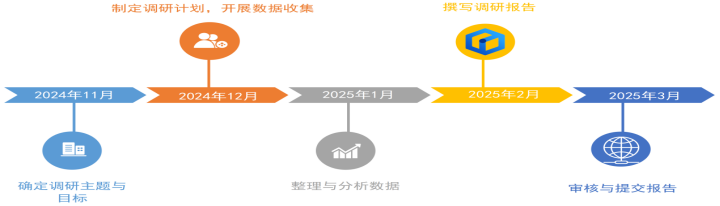

调研时间轴图

一、调研数据分析

(一)调查对象基本情况

通过对采集到的数据进行统计和征集分析可以看出(表1),男生有273人占89.80%,女生31人占10.2%;独生子女有189人占62.17%,非独生子女115人37.83%;中共党员(含预备党员)有54人占17.76%,共青团员83人27.3%,群众162人占53.29%,其他党派人士5人占1.64%;曾担任学生干部的有145人占47.7%,没有担任过学生干部的159人占52.3%;在读情况方面,非应届毕业生有120人占39.47%,应届毕业生86人占28.29%,已毕业98人占32.24%;农业户口有176人占57.89%,非农业户口128人占42.11%;所学专业方面,文法类55人占18.09%,经管类53人占17.43%,理工类61人占20.07%,教育学36人占11.84%,体育学27人占8.88%,艺术学23人占7.57%,医学22人占7.24%,农学19人占6.25%,其他8人占2.63%。

|

表1 问卷数据分类汇总表 |

|||

|

特征属性 |

具体 |

频率 |

百分比 |

|

性别 |

男 |

273 |

89.8 |

|

女 |

31 |

10.2 |

|

|

独生子女 |

是 |

189 |

62.17 |

|

否 |

115 |

37.83 |

|

|

政治面貌 |

中共党员(含预备党员) |

54 |

17.76 |

|

共青团员 |

83 |

27.3 |

|

|

群众 |

162 |

53.29 |

|

|

其他党派人士 |

5 |

1.64 |

|

|

是否学生干部 |

是 |

145 |

47.7 |

|

否 |

159 |

52.3 |

|

|

在读情况 |

非应届毕业生 |

120 |

39.47 |

|

应届毕业生 |

86 |

28.29 |

|

|

已毕业 |

98 |

32.24 |

|

|

户口性质 |

农业户口 |

176 |

57.89 |

|

非农业户口 |

128 |

42.11 |

|

|

专业类别 |

文法类(包括文学、哲学、历史、法学) |

55 |

18.09 |

|

经管类(包括经济学、管理学类) |

53 |

17.43 |

|

|

理工类(包括理学、工学) |

61 |

20.07 |

|

|

教育学 |

36 |

11.84 |

|

|

体育学 |

27 |

8.88 |

|

|

艺术学 |

23 |

7.57 |

|

|

医学 |

22 |

7.24 |

|

|

农学 |

19 |

6.25 |

|

|

其他 |

8 |

2.63 |

|

(二)高职院校退伍大学生到基层就业的意愿

调查结果显示,基层就业符合个人未来发展预期的有220人占72.37%,不符合个人未来发展预期的有84人占27.63%;关于当前就业形势,退伍大学生非常了解的有160人占52.63%,比较了解的有102人占33.55%,一般了解的有28人占9.21%,不了解的有14人占4.61%;关于家乡对大学生退役士兵就业创业相关优惠政策,退伍大学生非常了解的有168人占55.26%,比较了解的有97人占31.91%,一般了解的有19人占6.25%,不了解的有20人占6.58%;关于家乡乡村振兴人才引进政策,退伍大学生非常了解的有158人占51.97%,比较了解的有101人占33.22%,一般了解的有29人占9.54%,不了解的有16人占5.26%;关于投身国家战略实践意愿,退伍大学生意愿较强的有127人占41.78%,有一点意愿的有125人占41.12%,意愿一般的有33人占10.86%,意愿很少的有12人占3.95%,从没意愿的有7人占2.3%;关于服务社会的意愿,退伍大学生意愿较强的有160人占52.63%,有一点意愿的有84人占27.63%,意愿一般的有43人占14.14%,意愿很少的有5人占1.64%,从没意愿的有12人占3.95%。

高职院校退伍大学生愿意到基层就业的原因,按照重要程度排在前列的分别是:个人价值的实现>个人情怀>基层就业发展前景>专业对口,详见表2。

|

表2 高职院校退伍大学生愿意到基层就业原因的重要程度(n=220) |

|||||

|

变量 |

重要 |

不重要 |

重要程度排序 |

||

|

n |

构成比/% |

n |

构成比/% |

||

|

国家关于退伍大学生基层就业政策的宣传力度 |

213 |

96.82 |

7 |

3.18 |

1 |

|

国家关于大学生基层就业政策实施力度 |

212 |

96.36 |

8 |

3.64 |

2 |

|

个人情怀 |

212 |

96.36 |

12 |

5.45 |

3 |

|

基层工作所在地离家远近 |

211 |

95.91 |

9 |

4.09 |

4 |

|

您学校整体的基层就业氛围 |

211 |

95.91 |

9 |

4.09 |

5 |

|

基层工作所在地经济发展情况 |

210 |

95.45 |

10 |

4.55 |

6 |

|

社会就业压力对您去基层就业的影响 |

210 |

95.45 |

10 |

4.55 |

7 |

|

基层就业发展前景 |

209 |

95.00 |

11 |

5.00 |

8 |

|

父母是否支持您去基层就业 |

209 |

95.00 |

11 |

5.00 |

9 |

|

学校对学生基层就业的指导 |

209 |

95.00 |

11 |

5.00 |

10 |

|

基层就业的工资福利待遇 |

208 |

94.55 |

12 |

5.45 |

11 |

|

基层就业的工作生活环境 |

208 |

94.55 |

12 |

5.45 |

12 |

|

基层工作所在地地理位置 |

208 |

94.55 |

12 |

5.45 |

13 |

|

专业对口 |

208 |

94.55 |

12 |

5.45 |

17 |

|

个人价值的实现 |

208 |

94.55 |

12 |

5.45 |

18 |

|

同学朋友就业选择对您去基层就业的影响 |

207 |

94.09 |

13 |

5.91 |

19 |

(三)高职院校退伍大学生基层就业意愿的单因素分析

由调查可知(见表3),服役年限、参军时期、服役单位是否基层单位、在部队是否立功受奖(嘉奖及以上)、在部队是否担任骨干(含副班长等)、独生子女、当前就业形势、家乡乡村振兴人才引进政策、投身国家战略实践的意愿、服务社会的意愿、家庭教育中对农村基层的态度或是否有长辈在基层工作、恋家程度、家庭人均年收入、感情状况、家人对您到基层就业的态度共15项因素与高职院校退伍大学生到基层就业的意愿有关(P<0.05)。服役年限短、大学入学前参军、在基层单位服役、在部队立功受奖、担任骨干、非独生子女、对当前就业形势非常了解、对家乡乡村振兴人才引进政策非常了解、投身国家战略实践的意愿较强、服务社会的意愿较强、家庭教育中对农村基层的态度或有长辈在基层工作、比较恋家、家庭人均年收入低于12000元、已有交往对象、家人支持到基层就业的这些退伍大学生更愿意到基层就业,而政治面貌、年级、专业、户口性质、是否曾担任学生干部、学习成绩、家乡对大学生退役士兵就业创业相关优惠政策、国家关于退伍大学生基层就业政策的宣传力度8项因素与高职院校退伍大学生到基层就业的意愿无关(P>0.05)。

|

表3 大学生基层就业意愿的单因素分析[n(%)] |

|||||

|

变量 |

|

愿意 |

不愿意 |

χ2 |

P |

|

服役年限 |

2年 |

149(67.73) |

39(46.43) |

34.829 |

0.000** |

|

5年 |

54(24.55) |

24(28.57) |

|||

|

8年 |

9(4.09) |

21(25.00) |

|||

|

其他 |

8(3.64) |

0(0.00) |

|||

|

参军时期 |

大学入学前 |

149(67.73) |

28(33.33) |

30.44 |

0.000** |

|

在读期间 |

53(24.09) |

38(45.24) |

|||

|

大学毕业 |

18(8.18) |

18(21.43) |

|||

|

服役的单位是否基层单位 |

是 |

165(75.00) |

49(58.33) |

8.102 |

0.004** |

|

否 |

55(25.00) |

35(41.67) |

|||

|

在部队是否立功受奖(嘉奖及以上) |

是 |

130(59.09) |

37(44.05) |

5.557 |

0.018* |

|

否 |

90(40.91) |

47(55.95) |

|||

|

在部队是否担任骨干(含副班长等) |

是 |

155(70.45) |

49(58.33) |

4.046 |

0.044* |

|

否 |

65(29.55) |

35(41.67) |

|||

|

政治面貌 |

中共党员(含预备党员) |

39(17.73) |

15(17.86) |

3.315 |

0.346 |

|

共青团员 |

58(26.36) |

25(29.76) |

|||

|

群众 |

121(55.00) |

41(48.81) |

|||

|

其他党派人士 |

2(0.91) |

3(3.57) |

|||

|

年级 |

非应届毕业生 |

23(30.26) |

3(30.00) |

0.46 |

0.794 |

|

应届毕业生 |

37(48.68) |

4(40.00) |

|||

|

已毕业 |

16(21.05) |

3(30.00) |

|||

|

专业 |

文法类(包括文学、哲学、历史、法学) |

7(9.21) |

0(0.00) |

9.943 |

0.269 |

|

经管类(包括经济学、管理学类) |

17(22.37) |

1(10.00) |

|||

|

理工类(包括理学、工学) |

19(25.00) |

5(50.00) |

|||

|

教育学 |

6(7.89) |

1(10.00) |

|||

|

体育学 |

7(9.21) |

2(20.00) |

|||

|

艺术学 |

4(5.26) |

0(0.00) |

|||

|

医学 |

8(10.53) |

0(0.00) |

|||

|

农学 |

1(1.32) |

1(10.00) |

|||

|

其他 |

7(9.21) |

0(0.00) |

|||

|

独生子女 |

是 |

28(36.84) |

7(70.00) |

4.026 |

0.045* |

|

不是 |

48(63.16) |

3(30.00) |

|||

|

户口性质 |

农业户 |

43(56.58) |

5(50.00) |

0.155 |

0.694 |

|

非农业户 |

33(43.42) |

5(50.00) |

|||

|

曾担任学生干部 |

是 |

66(86.84) |

8(80.00) |

0.345 |

0.557 |

|

否 |

10(13.16) |

2(20.00) |

|||

|

学习成绩位于专业 |

前10% |

30(39.47) |

3(30.00) |

1.692 |

0.639 |

|

前11%—20% |

31(40.79) |

6(60.00) |

|||

|

前21%—30% |

10(13.16) |

1(10.00) |

|||

|

30%后 |

5(6.58) |

0(0.00) |

|||

|

当前就业形势 |

非常了解 |

126(57.27) |

34(40.48) |

9.349 |

0.025* |

|

比较了解 |

69(31.36) |

33(39.29) |

|||

|

一般 |

15(6.82) |

13(15.48) |

|||

|

不了解 |

10(4.55) |

4(4.76) |

|||

|

家乡对大学生退役士兵就业创业相关优惠政策 |

非常了解 |

131(59.55) |

37(44.05) |

7.374 |

0.061 |

|

比较了解 |

66(30.00) |

31(36.90) |

|||

|

一般 |

12(5.45) |

7(8.33) |

|||

|

不了解 |

11(5.00) |

9(10.71) |

|||

|

家乡乡村振兴人才引进政策 |

非常了解 |

130(59.09) |

28(33.33) |

16.921 |

0.001** |

|

比较了解 |

64(29.09) |

37(44.05) |

|||

|

一般 |

16(7.27) |

13(15.48) |

|||

|

不了解 |

10(4.55) |

6(7.14) |

|||

|

投身国家战略实践的意愿 |

意愿较强 |

102(46.36) |

25(29.76) |

36.917 |

0.000** |

|

有一点 |

97(44.09) |

28(33.33) |

|||

|

一般 |

10(4.55) |

23(27.38) |

|||

|

很少 |

7(3.18) |

5(5.95) |

|||

|

从没 |

4(1.82) |

3(3.57) |

|||

|

服务社会的意愿 |

意愿较强 |

135(61.36) |

25(29.76) |

36.744 |

0.000** |

|

有一点 |

58(26.36) |

26(30.95) |

|||

|

一般 |

17(7.73) |

26(30.95) |

|||

|

很少 |

3(1.36) |

2(2.38) |

|||

|

从没 |

7(3.18) |

5(5.95) |

|||

|

家庭教育中对农村基层的态度或是否有长辈在基层工作 |

是 |

184(83.64) |

41(48.81) |

38.335 |

0.000** |

|

否 |

36(16.36) |

43(51.19) |

|||

|

恋家程度 |

很恋家 |

60(27.27) |

16(19.05) |

19.648 |

0.000** |

|

比较恋家 |

107(48.64) |

26(30.95) |

|||

|

一般 |

40(18.18) |

29(34.52) |

|||

|

不恋家 |

13(5.91) |

13(15.48) |

|||

|

家庭人均年收入 |

8000元以下 |

58(26.36) |

27(32.14) |

17.413 |

0.002** |

|

8000—12000元 |

102(46.36) |

25(29.76) |

|||

|

12000—20000元 |

17(7.73) |

18(21.43) |

|||

|

20000—30000元 |

14(6.36) |

8(9.52) |

|||

|

30000元以上 |

29(13.18) |

6(7.14) |

|||

|

感情状况 |

单身 |

56(25.45) |

28(33.33) |

6.527 |

0.038* |

|

已有交往对象 |

139(63.18) |

40(47.62) |

|||

|

已婚 |

25(11.36) |

16(19.05) |

|||

|

家人对您到基层就业的态度 |

非常支持 |

87(39.55) |

28(33.33) |

21.682 |

0.000** |

|

支持 |

102(46.36) |

27(32.14) |

|||

|

一般 |

20(9.09) |

21(25.00) |

|||

|

不支持 |

9(4.09) |

3(3.57) |

|||

|

非常不支持 |

2(0.91) |

5(5.95) |

|||

|

国家关于退伍大学生基层就业政策的宣传力度 |

完全不重要 |

3(1.36) |

3(3.57) |

7.499 |

0.112 |

|

不重要 |

4(1.82) |

6(7.14) |

|||

|

一般 |

49(22.27) |

20(23.81) |

|||

|

比较重要 |

95(43.18) |

32(38.10) |

|||

|

非常重要 |

69(31.36) |

23(27.38) |

|||

(四)高职院校退伍大学生基层就业意愿的多因素分析

为进一步了解高职院校退伍大学生基层就业意愿的影响因素,以基层就业是否符合个人未来发展预期(是否愿意到基层就业)为因变量(愿意=1,不愿意=2),以表3中服役年限、参军时期、服役单位是否基层单位等15项差异有统计学意义的变量作为自变量进行二分类Logistic回归分析,结果见表4。结果显示,服役年限、参军时期、是否有服务社会的意愿、家庭教育中对农村基层的态度或是否有长辈在基层工作、恋家程度共5个因素影响高职院校退伍大学生到基层就业意愿(P<0.05)。

|

表4 线性回归分析结果 (n=304) |

|||||||

|

|

非标准化系数 |

标准化系数 |

t |

p |

共线性诊断 |

||

|

B |

标准误 |

Beta |

VIF |

容忍度 |

|||

|

常数 |

0.11 |

0.161 |

- |

0.685 |

0.494 |

- |

- |

|

服役年限 |

0.081 |

0.03 |

0.14 |

2.689 |

0.008** |

1.103 |

0.907 |

|

参军时期 |

0.145 |

0.035 |

0.226 |

4.129 |

0.000** |

1.22 |

0.82 |

|

服役单位是否基层单位(不包括团部机关) |

0.058 |

0.052 |

0.059 |

1.115 |

0.266 |

1.128 |

0.887 |

|

在部队是否立功受奖(嘉奖及以上) |

0.086 |

0.053 |

0.095 |

1.632 |

0.104 |

1.386 |

0.722 |

|

在部队是否担任骨干(含副班长等) |

0.078 |

0.051 |

0.082 |

1.522 |

0.129 |

1.167 |

0.857 |

|

是否独生子女 |

-0.031 |

0.052 |

-0.034 |

-0.607 |

0.544 |

1.268 |

0.789 |

|

了解当前就业形势程度 |

-0.048 |

0.042 |

-0.089 |

-1.145 |

0.253 |

2.435 |

0.411 |

|

了解家乡乡村振兴人才引进政策程度 |

-0.01 |

0.042 |

-0.018 |

-0.228 |

0.82 |

2.627 |

0.381 |

|

是否有投身国家战略实践的意愿 |

0.05 |

0.032 |

0.104 |

1.583 |

0.115 |

1.767 |

0.566 |

|

是否有服务社会的意愿 |

0.073 |

0.028 |

0.166 |

2.561 |

0.011* |

1.702 |

0.587 |

|

家庭教育中对农村基层的态度或是否有长辈在基层工作 |

0.222 |

0.055 |

0.218 |

4.016 |

0.000** |

1.198 |

0.835 |

|

家人对您到基层就业的态度 |

0 |

0.031 |

0 |

-0.007 |

0.995 |

1.695 |

0.59 |

|

感情状况 |

0.043 |

0.039 |

0.06 |

1.096 |

0.274 |

1.197 |

0.835 |

|

家庭人均年收入 |

-0.026 |

0.02 |

-0.074 |

-1.328 |

0.185 |

1.269 |

0.788 |

|

恋家程度 |

0.064 |

0.026 |

0.127 |

2.411 |

0.017* |

1.124 |

0.89 |

|

R² |

0.29 |

||||||

|

调整R² |

0.253 |

||||||

|

F |

F (15,288)=7.854,p=0.000 |

||||||

|

D-W值 |

1.706 |

||||||

|

备注:因变量=基层就业是否符合个人未来发展预期? |

|||||||

|

* p<0.05 ** p<0.01 |

|||||||

一、高职院校退伍大学生基层就业意愿存在的问题

高职退伍大学生作为兼具高等教育背景和军事经历的群体,在基层就业中具有独特优势,如纪律性强、执行力高、吃苦耐劳等。然而,他们在适应基层工作环境、政策衔接、职业发展等方面仍面临诸多挑战。其一角色转换与心理适应问题较为严重,军队环境强调“命令-服从”模式,而在基层工作,像社区治理、乡村振兴这些工作需要协商式、灵活性的沟通方法。因此,高职退伍大学生可能因习惯军队管理模式而在基层工作中显得“过于刚性”,影响群众工作的开展。其二政策落实与制度衔接问题,部分地区存在“政策悬置”现象,即虽有政策文件,但落实不力。此外,能力与岗位需求错配、社会认知偏差问题也是退伍大学生在基层就业中必须面对的问题。

(一)国家政策学校引导对退伍大学生基层就业意愿的影响

国家政策和学校的引导在退伍大学生的基层就业决策中起着至关重要的作用。国家的优惠政策为大学生提供了可持续发展的资源和机会,会对大学生就业意愿产生拉力,提高大学生基层就业意愿。根据调查,国家关于退伍大学生基层就业政策的宣传力度、国家关于大学生基层就业政策实施力度、您学校整体的基层就业氛围、学校对学生基层就业的指导4项因素在“高职院校退伍大学生愿意到基层就业原因的重要程度”16项因素中分别排在第一、第二、第五、第十位。从实际情况来看,国家和学校所给予的支持与激励举措,对引导退伍大学生投身基层就业有着不可忽视的作用。

受访者S1:“作为退伍大学生,国家给的岗位补贴、社保优惠这些政策,让我实实在在的打消了经济顾虑,心里踏实多了和顾虑也少了,让我去基层的念头也更坚定了。”

受访者S2:“学校的引导在我选择去基层就业时起到了决定性作用。通过亲身参与,近距离接触基层工作环境,让我第一次近距离看到基层的工作状态。以前只在新闻里听说基层缺人才,真正去了才发现,那里有很多亟待解决的问题,也有很大的发展空间。”

受访者S3:“先是通过学校的政策宣讲会,了解到基层就业能享受落户便利等福利,一下子就激发了我的兴趣。而且学校还安排了基层岗位实习,让我们在正式工作前就接触到实际业务,借助实习实训活动,提高职业技能,为真正进入基层岗位做好充分准备。

(二)家庭环境支持力度对退伍大学生基层就业意愿的影响

家庭的支持力度在退伍大学生的基层就业决策中扮演着至关重要的角色,它不仅影响个人的职业选择,还为他们提供了情感、经济和资源上的支持。在调查到基层就业影响因素重要程度中,93.09%的受访者认为“父母是否支持您去基层就业”非常重要/比较重要/一般重要。家庭的经济状况、教育背景、子女情况等都会影响退伍大学生的职业选择。一是家庭经济状况,超过三成的受访者的家庭人均年收入高于12000元,家庭经济条件越好,父母越能更有效参与子女教育实践,并对子女抱有更高的教育期望,对于来自经济条件较好家庭的学生可能更愿意追求个人兴趣和发展,而不太考虑基层岗位,家庭经济条件较差的学生可能会出于经济压力选择基层工作;二是教育背景,对退伍大学生影响最大的家庭成员的受教育程度专科以上的接近四成,受教育程度高的家长往往希望自己的子女能在城市工作;三是受访者中超过六成是独生子女,超过68%比较恋家或非常恋家,在基层工作所在地离家远近也是他们考虑的比较重要的因素之一;四是非农业户口超过四成,他们大部分在城市中成长,学习和生活环境较好,对未来就业预期较高,相对来自农村的大学生,他们熟悉农村,对农村有个人情怀,更愿意到基层工作。

受访者S4:我认为基层就业是一个很好的选择,可以锻炼自己的能力,为社会做出贡献。但是,我也担心基层工作的环境和条件可能会比较艰苦,我是独生子女,家里只有我一个孩子,不想离开父母太远,这会让我有些犹豫。

受访者S5:我来自一个经济条件一般的家庭,父母都是大专文化程度。他们一直希望我能在城市找到一份稳定的工作,因为他们认为城市有更多的发展机会和更好的生活条件。

受访者S6:我的家庭经济状况较好,父母都是大学本科毕业。他们一直鼓励我追求自己的兴趣和梦想,不要过于考虑经济因素。我觉得基层工作不仅能锻炼我的能力,还能让我更好地了解社会和民生,但是从小在城市长大的我,担心不能适应基层的工作环境。

(三)个人成长职业规划对退伍大学生基层就业意愿的影响

王志明等学者在《高职院校退伍学生职业生涯规划探析》中针对退伍学生职业发展路径分析、校园适应性问题、职业生涯规划的重要性、职业生涯规划指导策略这几个方面了解到职业生涯规划对退伍大学生基层就业的意愿分为多种情况。

在本项目中我们根据调查数据可得知,虽然调查对象中愿意到基层就业的退伍大学生有将近三分之二(72.37%), 但仍有27.63%的学生在职业规划中认为基层就业不符合个人未来发展预期,说明高职院校退伍大学生到基层就业的意愿欠佳。个人成长和职业规划对退伍大学生选择基层就业的过程也具有重要影响。调查数据显示,一是只有近七成的受访者服役期间在基层单位,他们积累了宝贵的经验和技能,使他们更加容易接受到基层就业,仍有近三成的受访者在服役期间并不是在基层单位,他们对基层的了解不足,对他们就业选择也会有一定程度的影响;二是受访者中,涉农专业仅占6.25%,大部分来自理工类、文法类、经管类,这部分学生更希望在城市找到合适的工作岗位;三是受访者中65.13%接受基层就业的最低工资为4000元以上,在基层难以找到匹配的岗位;四是受访者中72.37%的感情状况是已有交往对象或已婚,这部分大学生在就业时通常会考虑工作地点。

受访者S7:“我服役那阵子是在基层单位待着的,所以对基层工作多少有点认识。我觉得基层工作特别有挑战性,能让我学到不少东西。不过呢,我也有点顾虑,就是基层工作的待遇和以后的发展机会,可能比不上城市里的。”

受访者S8:“我服役的时候没在基层单位,对基层工作了解得不太多。虽然听说过基层工作挺艰苦、挺有挑战的,但我心里还是更倾向于在城市找份稳定的工作。毕竟城市里资源和机会都更多,对我以后的职业发展更有好处。”

受访者S9:“我是学理工类专业的,我更希望能在城市里找一份和我的专业对口的工作。虽说我也知道基层工作对个人成长可能有帮助,但我觉得在城市里更能发挥我的专业特长,实现我的人生价值。而且,我还得考虑感情方面的问题,要是工作地点离家太远了,可能会影响到我的感情生活。所以,我比较倾向于在城市就业。”

(四)退伍复学大学生心理问题较为明显

李刚英在《退伍复学大学生心理适应问题与对策研究》中指出退伍复学大学生在校园适应过程中普遍面临多重心理调适挑战,具体表现在以下维度:其一为环境转换引发的孤独焦虑情绪,军事化管理与校园自由氛围的冲突易诱发疏离感;其二为角色重构障碍,从“军人”到“学生”的身份转换导致自我认同模糊化;其三为人际交往模式失调,军事集体主义交往惯性与校园多元化社交规则产生摩擦;其四为学业追赶压力,服役期间的知识断层与现行教学进度的错位加剧学习焦虑;其五为职业发展困惑,军旅生涯形成的职业价值观与地方就业市场需求的适配性矛盾引发择业迷茫。

受访者S10:退伍返校之后,在部队里的习惯还改不掉,早上6点准时惊醒,发现室友们都还在睡觉,那种感觉特别孤独。在部队吹哨集合是纪律,现在上课迟到十分钟都没人管。有时候走在校园里,看着同学们说说笑笑,感觉自己像个局外人。最难受的是晚上,习惯了班排宿舍的鼾声,现在一个人住反而睡不着。

受访者S11:在上高数课时,高数老师说这个知识点高中就学过,可我高中毕业已经两年了。看着周围同学熟练地用MATLAB做仿真,我连Word排版都要重新学。最怕小组作业拖后腿,有次为了不耽误队友,自己偷偷在宿舍熬夜到三点,结果第二天练习伤复发了。

受访者S12:有时候在上课时老师突然叫我“同学”,我差点条件反射喊“到”。同学问我服役经历时,我不知道该强调'退伍军人'的身份还是淡化它。朋友圈里战友在晒演习,同学在晒演唱会,我好像卡在两个世界中间。最近学生证和退伍证放在一起,看着特别割裂"。

一、政府层面

为有切实引导高职退役大学生投身于基层,助力乡村振兴,相关部门需要打造一个全方位的支撑体系,实施“筑基-赋能-激励”的闭环培育策略,从多个层次稳步推进。

(一)完善基础保障机制,筑牢扎根发展根基

要让退役大学生安心扎根基层,完善基础保障是关键一步。落实“安居乐业护航计划”,从三个方面提供支持发放生活补助:一是发放生活补助,根据基层岗位的辛苦程度和生活成本,让他们在收入不高的基层岗位也能维持基本生活。二是解决住房问题,供低价周转房、人才公寓或购房优惠政策,让他们在基层有稳定的住所,增强归属感。三是提供交通便利,针对乡村地区出行不便的问题,发放交通补贴或开通通勤班车,便于他们在乡村开展工作。

(二)创新政策传播模式,构建全域宣导体系

打造“线上沉浸体验+线下场景互动”的融合传播矩阵,在B站、快手、知乎等平台创设“基层成长纪”专题,运用微纪录片、政策直播课等青年喜闻乐见的形式。同步开展“政企校三方对话”职业发展论坛,通过优秀基层工作者现身体验分享,强化职业价值认同。建立政策解读“云智库”,实现7×24小时智能答疑。

(三)健全长效激励机制,激活持续服务动能

要让高职退役大学生长期扎根基层、服务乡村振兴,必须构建一套能持续激发热情的激励机制:一可构建“积分制星级管理办法”,将基层工作表现转化为可量化的积分,可极大提高工作动力和积极性。二是设立“基层服务先锋奖”,对考核优秀的退役大学生给予双重激励,促使他们不断的提升自我和学习更先进的知识理念。三是开展“乡村振兴新锐人物”年度评选,这是营造良好氛围的关键,从基层一线挖掘典型案例,通过地方媒体、乡村宣传栏等渠道广泛传播,成为激励其他服务人员的鲜活教材,让退役大学生在基层找到持续奋斗的动力,真正把短期服务转化为长期坚守,为乡村振兴注入持久活力。

未来,四重机制共同发力,帮退役大学生快速适应基层,构建成长通道,最终打造一支“下得去、留得住、干得好”的复合型人才队伍,为乡村的长远发展筑牢人力根基,让乡村振兴事业行稳致远。

二、社会层面

在推动基层就业的进程中,需构建一个多方协同的促进生态是解决当下就业难题、推动基层发展的关键之举。如打造“政-产-媒-社”四位一体的支撑体系,形成闭环发展格局,具体可从三个层面系统布局:

(一)深化产业界战略合作,打造岗位供给生态圈

当前,基层发展正面临着数字化、创新化大步推进,建立政企联动的人力资源开发平台就显得尤为重要。企引导业开发新型适配岗位,像数字化社区治理专员、乡村振兴项目经理等前沿职业,在如今社区管理日益智能化的背景下,这类岗位能借助数字化手段,通过整合乡村振兴资源,去提升社区服务效率与质量,推动乡村产业发展、文化建设等多方面工作。借鉴“人才定制”模式实施“精准输送计划”,是解决岗位与人才适配问题的有效途径。目前来看,不少企业渴望招聘到有执行力、纪律性的人才,而退役学员恰恰具备这些优势。可以根据企业需求,为退役学员量身定制培训课程,让他们掌握特定岗位技能,实现从培训到就业的精准对接,既为退役学员拓宽就业渠道,又满足企业用人需求。

(二)构建全媒体传播体系,重塑职业价值认知

启动“乡村振兴先锋故事”传播工程,运用短视频纪实、人物深度访谈等形式,立体呈现退役大学生带领村民致富的生动案例。创新开展“基层体验云直播”项目,通过沉浸式场景展示实现传播裂变,突破传统认知壁垒。在主流媒体开设“青春选择”专栏,邀请优秀基层工作者开展对话直播,以真实成长轨迹破除"基层等于艰苦"的刻板印象,重构青年职业价值观。

(三)构建全周期服务网络,营造暖心发展环境

在街镇层面建立“老兵综合服务枢纽”,集成政策咨询、技能精进、心理支持等八大服务模块。创新推出“安居乐业服务包”,提供人才公寓+购房优惠的双重解决方案。建立“老兵导师团”互助机制,通过“师徒结对”形式构建职场适应期的情感支持网络。同步开展“基层成长关怀行动”,定期组织职业分享会、家庭走访等活动,以人文关怀增强职业归属感。

该体系通过产业赋能、价值传播、服务保障三端协同,既破解岗位供给的结构性矛盾,又重塑职业价值认同,更构建长效发展支持,形成"引得进、留得住、发展好"的基层就业生态闭环,为乡村振兴注入持久的人才动能。

三、学校层面

高等教育机构在助力退役士兵学员扎根基层的工作里,扮演着至关重要的角色。构建“认知浸润-实践淬炼-就业对接-成长护航”四阶递进的支持体系,打造乡村振兴认知矩阵这一关键创新路径。

(一)重构课程培养体系,打造乡村振兴认知矩阵

如今,乡村振兴战略全面推进,对基层治理人才提出了新的要求。在乡村日常事务繁杂,矛盾纠纷时有发生,可开发“乡村治理实务”“社区矛盾调解策略”等模块化课程体系,采用“情景推演+案例解剖”的沉浸式教学法。这些课程能够教会退役士兵学员如何处理乡村治理中的具体事务,以及掌握化解社区矛盾的有效方法,让他们提前对基层工作内容有清晰认知。设立“基层发展蓝图规划工作坊”,邀请优秀驻村书记开展职业导航讲座,帮助学员构建“需求-能力-发展”三维认知坐标系。特别设置“乡村振兴数字沙盘”,通过模拟土地流转、产业规划等复杂场景,培育系统治理思维。

(二)建立校地联动机制,创设实景化育人平台

与县域政府共建“乡村治理人才孵化基地”,构建“一线蹲苗”实践学分银行。设置村务助理、网格治理观察员等实岗角色,让学员深度参与“物业纠纷调解”“集体经济项目运营”等真实治理场景。创新开展“基层案例解剖室”活动,组织学员研讨“电梯加装困局”“乡村文旅开发”等典型问题,在破题实践中锤炼实操能力。

(三)实施就业精准对接,构建全链条服务体系

联合组织部门启动“青苗培优计划”,打造“基层岗位云展厅”“政企校三方对话日”等对接平台。运用人才画像大数据系统,建立“岗位需求-能力匹配-发展预期”的智能推送模型。创新开展“岗位胜任力解码工作坊”,邀请乡镇党委书记现场拆解“群众工作艺术”“应急处突策略”等核心能力,实现人岗精准匹配。

(四)构建心理赋能体系,建立职业发展护航机制

开发“乡村工作者抗逆力训练营”,通过结构化团体辅导培育心理韧性。组建“老兵导师智库”,开展“基层成长对话”系列活动,运用认知重构技术帮助学员建立职业价值认同。特别创设“压力情景模拟舱”,运用VR技术还原征地补偿谈判、群体性事件处置等典型场景,系统提升应急决策与群众工作能力。

该体系通过认知升级、实践淬炼、就业对接、心理赋能四端协同,既构建完整的基层治理能力培养链条,又形成职业发展全周期支持网络,为乡村振兴锻造“下得去、留得住、干得好”的复合型治理人才。

四、家庭层面

构建家庭支持共同体对退役士兵学员职业选择具有独特的赋能价值。需从三个维度构建代际协同支持体系,形成“认知升级-信息赋能-情感支撑”的立体网络:

(一)构建代际沟通桥梁,培育“成长型支持”新范式

创新实施“家庭职业发展共创计划”,开设代际对话沙龙,帮助家长群体突破传统职业认知框架。重点培育“发展型家庭支持观”,引导家长理解新生代“价值实现优先”的择业诉求,通过“基层发展机会图谱”可视化政策红利,共同构建符合新时代特征的“个人-社会”职业发展坐标系。可建立“家庭职业决策工作坊”,运用职业锚点测评工具,促进代际职业认知的深度融合。

(二)搭建家庭信息赋能平台,激活代际资源网络

研发“基层就业智能导航工具包”,集成政策解码矩阵、区域发展潜力热力图、岗位胜任力雷达图等八大功能模块。引导家长运用社会资本构建“职业信息预警系统”,通过“人岗适配性分析模型”解构岗位需求,运用SWOT动态分析法梳理发展机会链。建立“家庭决策数据看板”,将政策解读、区域发展动态转化为可视化决策依据,形成科学决策的复合支撑。

(三)构建情感支持生态系统,实施“心理韧性锻造计划”

创新“家庭成长教练”支持模式,设计“基层工作情景模拟舱”等沉浸式互动场景,在征地谈判、应急处突等典型场景推演中增进代际理解。建立“家庭能量补给机制”,通过“关键事件复盘工作坊”重构认知框架,运用正念冥想技术培育心理弹性。编制“基层服务家庭赋能手册”,将优秀案例转化为“成长轨迹图谱”和“家庭支持工具包”,形成“认知重塑-行为指导-情感支撑”的闭环系统。

该体系通过代际认知升级、信息智慧赋能、心理韧性培育三重机制,既破解职业决策的信息不对称,又构建持续发展的家庭支持系统,为退役士兵学员扎根基层创造“认知有引领、决策有支撑、情感有依托”的成长生态。

五、个人层面

退役大学生若想在基层实现职业突破,不妨从“认识自己—提升能力—创造价值”三个环节循序渐进,具体可以从以下三方面着手:

(一)实施职业定位导航工程

退役大学生自带纪律性强、抗压能力好、执行力突出等军旅特质,这些都是基层治理的宝贵优势。建议通过专业测评,梳理军事素养与基层岗位的匹配点——比如部队的团队协作经验能转化为群众工作能力,应急处突经历可应用于乡村治理中的突发事件处理。同时,建议搭建“双导师指导机制”,分享实战经验,共同为退役大学生量身定制发展路线。

(二)锻造三维能力矩阵

采用“学练结合”的方式,构建“理论研习+实景演练”的混合培养模式,明确短板和针对性地补弱,避免“学用脱节”,让能力与基层岗位需求同频共振,真正做到缺什么补什么,快速成长为基层治理能手。

(三)搭建实践突破平台

创设“社区治理创新实验室”,设立“乡村振兴金点子”转化基金,鼓励退役大学生牵头实施智慧养老、乡村文旅等创新项目。建立“先锋试炼岗”制度,在乡镇开设“攻坚克难专岗”,配套“容错-改进-成长”循环机制。推行“成长积分银行”制度,将项目成效、群众评价等转化为可量化积分,与职级晋升、荣誉激励直接挂钩,形成“实践-反馈-迭代”的突破闭环。

配套实施“成长护航计划”,遴选优秀基层工作者组建“退役大学生成长智库”,建立“前辈领航员”制度,通过“成长里程碑事件复盘”“职业发展关键节点辅导”等机制,提供全周期陪伴式支持,构建“认知升级-能力突破-价值实现”的可持续发展生态,助力退役大学生在基层治理领域实现职业跃迁。

第六章 研究成果与展望

一、研究成果

本研究基于广西28所高职院校的实证调查,覆盖304份有效问卷,结合深度访谈与统计学分析,深入分析了高职院校退伍大学生返乡基层就业意愿的影响因素,从个人特质、政策支持、家庭环境、社会认知等多维度构建分析框架,并提出了相应的对策建议。研究发现,广西高职院校退伍大学生在就业过程中普遍面临着心理适应障碍、职业规划模糊、军事技能与基层需求脱节、政策落实不足、校企合作表面化、家庭支持分化等问题。这些问题的成因复杂,既与学生个人的成长背景、服役经历差异,也与专业与基层需求错位、政策宣传碎片化、基层岗位待遇与预期落差、家庭对城市就业的偏好等外部因素密切相关。

研究提出了多维度的改进措施。一是在政府层面,建议完善专项政策、加强基层就业宣传、建立激励机制等策略。二是社会层面上,建议企业参与基层项目、媒体树立就业榜样、社区提供生活支持。三是学校层面上,建议增设基层就业课程(含实训)、组织基层实习、搭建校企定制化培养平台。四是家庭层面上,建议提供情感支持与信息辅助、尊重子女职业选择。五从个人层面上,建议明确职业目标、提升创新能力(如电商技能)、适应基层柔性管理模式。为政府和社会、家庭、个人提供了决策参考,对于推动广西高职退伍大学生返乡就业的社会经济发展具有重要意义。

笔者团队在指导老师的指导下,通过访谈12名退伍大学生(如S1-S12),验证政策支持、家庭态度与个人能力对就业决策的交互影响。并结合调研数据,通过专业的知识和技巧,帮助退伍大学生纠正心理偏差挖掘自我潜能、增强抗逆力、提高自我心理素质,从而实现返乡基层就业。

二、结果展望

本研究关注广西高职退伍大学生的返乡就业问题,一方面填补了这一群体就业研究的空白,把“军人身份”优势与乡村振兴需求结合起来,为广西“壮美广西”建设输送有技能的人才,这些退伍大学生既有军人的担当,又有高职教育的专业背景,正是基层发展需要的力量。

未来,各方应协同努力,形成人才与乡村共同发展的良性循环,让退伍大学生在基层实现个人价值,也为乡村振兴和“中国梦”的实现注入更多活力 。

参考文献

[1]本刊记者.退伍返乡创业致富不忘乡邻——访山西省长治市平顺县梅花党参种植专业合作社理事长刘军平[J].中国农民合作社,2020,(01):62-63.

[2]李刚英.退伍复学大学生心理适应问题与对策研究[J].湖北开放职业学院报,2020,33(03):18-19.

[3]陈瑞莲,罗婷.大学生返乡就业创业为乡村振兴注入新活力[J].中国果树,2021,(12):128-129.

[4]李博.乡村振兴中的人才振兴及其推进路径——基于不同人才与乡村振兴之间的内在逻辑[J].云南社会科学,2020,(04):137-143.

[5]王志明,周懋怡.高职院校退伍学生职业生涯规划探析[J].常州信息职业技术学院学报,2022,21(03):64-66.

[6]忻颖,余璐璐.高职院校退伍学生学业能力再提升实现路径[J].机械职业教育,2021,(10):59-62.DOI:10.16309/j.cnki.issn.1007-1776.2021.10.014.

[7]徐炜,张云蕊,顾益.创新创业教育背景下高职院校退伍大学生立体式发展模式研究[J].科技创业月刊,2023,36(S1):174-176.

[8]陈潭.单位身份的松动———中国人事档案制度研究[M]. 南京:南京大学出版社,2007:183.

[9]王志标,孟超.退役军人助力乡村振兴的现实作用、制约因素与突破路径[J].安徽乡村振兴研究,2024,3(05):51-59.DOI:10.13454/j.issn.2097-1931.2024.05.006.

[10]陈庆跃.让更多的“兵干部”服务于乡村振兴[J].中国老区建设,2024,(08):53.

[11]赵怡峰.发挥退役军人人力资源优势投身乡村振兴探析[J].经济师,2024,(03):158-159+162.

[12]孙智利.乡村振兴背景下退役军人农村就业创业的困境及解决路径[J].就业与保障,2024,(11):121-123.

[13]张晓林,张磊,杨欣.支持退役军人服务乡村振兴的对策建议[J].天津农学院学报,2024,31(02):99-102.DOI:10.19640/j.cnki.jtau.2024.02.016.]]张晓林,张磊,杨欣.支持退役军人服务乡村振兴的对策建议[J].天津农学院学报,2024,31(02):99-102.DOI:10.19640/j.cnki.jtau.2024.02.016.

[14]谢国庆.退役军人团场创业助力乡村振兴[J].兵团工运,2024,(03):38.]]谢国庆.退役军人团场创业助力乡村振兴[J].兵团工运,2024,(03):38.

[15]俞坦.乡村产业振兴背景下的退役军人创业机理研究[D].华中师范大学,2024.DOI:10.27159/d.cnki.ghzsu.2024.000061.]]俞坦.乡村产业振兴背景下的退役军人创业机理研究[D].华中师范大学,2024.DOI:10.27159/d.cnki.ghzsu.2024.000061.

[16]黄海森.退役军人创业领导力:内容结构及对新创企业绩效的影响[D].吉林大学,2022.DOI:10.27162/d.cnki.gjlin.2022.007107.]]黄海森.退役军人创业领导力:内容结构及对新创企业绩效的影响[D].吉林大学,2022.DOI:10.27162/d.cnki.gjlin.2022.007107.

[17]赵纯凯.从军经历的就业与收入效应研究[D].上海财经大学,2022.DOI:10.27296/d.cnki.gshcu.2022.000666.]]赵纯凯.从军经历的就业与收入效应研究[D].上海财经大学,2022.DOI:10.27296/d.cnki.gshcu.2022.000666.

[18]代懋.中国大学生基层就业项目参与意愿的影响因素研究[J].中国青年研究,2020,(07):105-111.]]代懋.中国大学生基层就业项目参与意愿的影响因素研究[J].中国青年研究,2020,(07):105-111.

[19]张廷君.“95后”大学生能否成为基层建设的生力军?——基于就业意愿与发展意愿的双重考察[J].高教探索,2019,(10):120-128.]]张廷君.“95后”大学生能否成为基层建设的生力军?——基于就业意愿与发展意愿的双重考察[J].高教探索,2019,(10):120-128.

[20]宋国恺,武天,李冬.家庭地位、人力资本与政策对大学生基层就业意愿的影响[J].西安交通大学学报(社会科学版),2017,37(05):71-78.]]宋国恺,武天,李冬.家庭地位、人力资本与政策对大学生基层就业意愿的影响[J].西安交通大学学报(社会科学版),2017,37(05):71-78.

[21]高娟.家庭社会经济地位如何影响大学生就业风险——父母参与和学业成就的中介效应[J].南开经济研究,2022,(07):162-181.]]高娟.家庭社会经济地位如何影响大学生就业风险——父母参与和学业成就的中介效应[J].南开经济研究,2022,(07):162-181.

[22]唐祎迪.基层农技人才供求问题研究[D].江西农业大学,2017.]]唐祎迪.基层农技人才供求问题研究[D].江西农业大学,2017.

打印 | 打印 |  收藏 | 阅读:8 收藏 | 阅读:8

|

桂ICP备2024017984号 广西学校国防教育学会版权所有